Eddy Anselmi: “La benzina di Sanremo sono le idee” – INTERVISTA

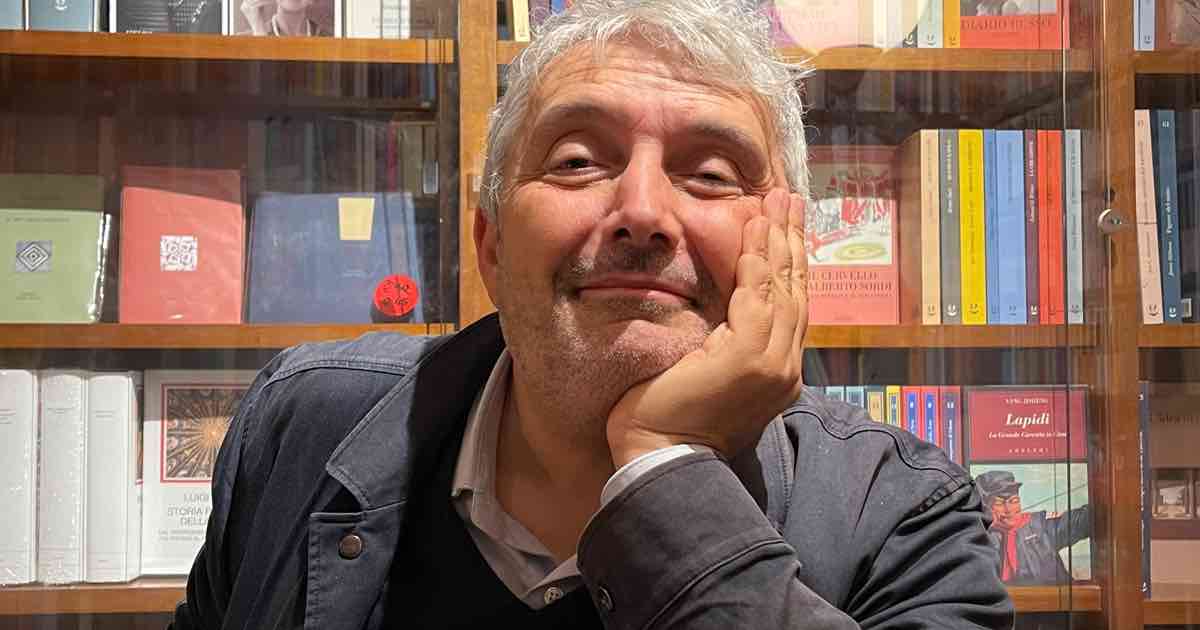

A tu per tu con Eddy Anselmi per parlare di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo: esperto e fine conoscitore della kermesse

Tra i massimi filologi del Festival di Sanremo svetta il nome di Eddy Anselmi: autore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista e ricercatore. Con lui ci siamo concessi una piacevole chiacchierata per approfondire alcuni aspetti storici della rassegna e per parlare di questa 75esima edizione.

Caro Eddy, quella di quest’anno sarà la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Da storico, come valuti la poca presenza di celebrazioni?

«Le celebrazioni sono una scelta autoriale. La storia di Sanremo parte da un tempo lontano per la maggior parte del pubblico attuale (è anche il problema di uno scarso appeal di modelli come il mio, che si basa su epoche ormai remote). Chi si ricordava di Alberto Rabagliati già nel 2000? Se la parola scritta ha spazi di riflessione, la televisione ha bisogno di parlare alla memoria immediata degli spettatori. Oggi non si investe più sulla creazione di ricordi, ma si ripesca ciò che si pensa che il pubblico ricordi».

Per parlare di avvenimenti specifici, i Duran Duran tornano all’Ariston a quarant’anni dalla loro prima ospitata, Giorgia si rimette in gioco nel trentennale di “Come saprei”. Ci sono altre “ricorrenze” che ci sono sfuggite?

«Oltre alla 75ª edizione, quest’anno si festeggiano il 70° anniversario della prima trasmissione televisiva del festival (e della prima vittoria di Claudio Villa) e la serata numero 300 (sarà la finalissima). Avrei chiamato Luis Miguel, nel 40° anniversario della sua unica partecipazione, e poi avrei cercato Pino Pagano, nel 30° anniversario del suo quarto d’ora di celebrità. Avrei coinvolto la Piccola Orchestra Avion Travel e Jenny B., a 25 anni dalle loro vittorie, e Laura Bono, a vent’anni dalla sua affermazione. Jovanotti torna dopo 25 anni da “Cancella il debito”. Sono dieci anni dal primo Sanremo di Carlo Conti: non è forse questa una celebrazione?».

Se non erro anche nel cinquantesimo non ci furono troppe cerimonie. Credi dipenda dai vari direttori artistici? Se sì, chi credi abbia celebrato di più la storia del Festival anche in edizioni “non a cifra tonda”?

«Per me la serata delle cover dovrebbe essere il momento per celebrare la storia. Hai 2152 canzoni che hanno concorso al festival, altre dozzine lanciate comunque dal Festival. È stato fatto nel 2004, nel 2013 e nel 2020. Una serata celebrativa, scritta così così, scalettata ancora peggio, ma piena di ricordi e con il memorabile addio di Nilla Pizzi ci fu nel 2010 per il 60° del Festival. Fece una vittima, la povera Jessica Brando, che si trovò in scaletta dopo mezzanotte. Ci fu una serata con Nilla Pizzi che entrò come una regina egiziana perché il suo agente era Lele Mora. Fu celebrare il passato con lo spirito del tempo presente. Poi quel tempo presente era decadente, certo, e infatti per fare ripartire il festival qualcosa poi cambiò. La più grande celebrazione al festival fu fatta nel 1956, quando alle prime cinque edizioni fu riservata una serata speciale (la domenica sera, ma faceva del tutto parte del programma festivaliero), con tutte le canzoni premiate nelle edizioni precedenti. Fu la serata di maggior successo di un’edizione simile ai talent show di oggi».

Mi viene in mente la cerimonia dei premi Oscar, manifestazione altrettanto longeva che quest’anno compie 97 anni. Ogni anno c’è lo spazio “In Memoriam” che celebra le personalità del mondo del cinema che ci hanno lasciato. Perché, secondo te, a Sanremo non si è mai fatto e qui in Italia c’è meno la tendenza a realizzare questo tipo di omaggi?

«Perché se no Sanremo diventa Spoon River, e perché celebrare chi non c’è più significa esporsi alla canea dei fan per cui ogni celebrazione è troppo corta. Per me un montaggio di 5 minuti, solo dei cantanti che hanno preso parte a Sanremo, sarebbe doveroso. Ma, per fare il caso di quest’anno, è mancato Paolo Benvegnù, che con Sanremo non ha avuto niente a che fare: non possiamo ricordarci di Gianni Meccia e dimenticarci di lui. Insomma, editorialmente forse rischierebbe, dal punto di vista di chi il festival lo scrive, di appesantire la narrazione».

Cosa pensi del cast di quest’anno e della direzione che Sanremo ha preso negli ultimi anni?

«Mi sembra che i dati parlino da soli. Il festival deve rivolgersi a chi muove il mercato dei dischi, e ora lo fa. Il festival deve essere un’orgia di canzoni, e ora lo è (negli anni zero c’erano gare dei big con 14 concorrenti). Posso dire che amai più il mix del 2020-2021 che quello del 2024-2025, ma sono gusti personali. Non capisco il ritorno della gara delle Nuove Proposte: quei quattro potrebbero benissimo essere in gara tra i Campioni, sentiremmo la loro canzone più volte, li udremmo raccontare la loro storia. Ci provò Fazio, ci riuscì il primo Carlo Conti, sterzò decisamente verso l’attualità Baglioni, Amadeus fu capace di riprendere il filo da dove l’aveva lasciato Baglioni, tra lui e il Conti-bis non c’è alcuna soluzione di continuità».

In ottica eurovisiva, essendo tu un massimo esperto anche dell’Eurovision Song Contest, quali artisti del cast di quest’anno sono in linea con i gusti del pubblico europeo? Ammesso e considerato che dopo i Maneskin esista ancora un “modello eurovisivo”.

«Non esiste un “modello eurovisivo”: negli ultimi anni in Europa hanno vinto canzoni del tutto diverse, dalle ballad al rock. Chi vincerà Sanremo e racconterà convincendo la sua storia al pubblico europeo potrà fare la differenza. La maggior forza di chi vince Sanremo è proprio avere vinto Sanremo. All’Eurovision siamo come la Svezia, per noi non arrivare in top 5 è considerato un fallimento, come il Brasile ai mondiali di calcio quando viene eliminato ai quarti di finale».

Per concludere, essendo la storia ciclica e avendo vissuto il Festival momenti di alti e di bassi, che futuro aspetta Sanremo?

«Secondo me il festival può e deve crescere. La sfida dovrebbe essere restare italiani ma parlare al pubblico di tutto il mondo. Come la Notte degli Oscar, che è una cosa americanissima ma tutto il mondo la segue. Il brand Sanremo è già forte in tutto il mondo. Dopo l’ultimo picco analogo, nel 1995, il festival iniziò la sua discesa: rendite di posizione, nicchie di potere, distacco dal mondo reale, idee autoriali imposte con protervia, cast deboli, formule che premiarono Annalisa Minetti, Piero Mazzocchetti o Giò Di Tonno e Lola Ponce. Immagina un aereo che raggiunge una certa quota: serve ancora benzina, e la benzina di Sanremo sono le idee, se no piano piano, ma ineluttabilmente, si scende».